女性の一人暮らしで1階に住むなら、防犯対策は最優先事項です。

特に窓からの侵入手口が多いことを知り、効果的な防犯グッズを選ぶことが大切です。

この記事では、シャッターなしの窓やオートロックがない物件でも安心できる対策法、サンルームの防犯強化、さらに田舎と東京といった地域による危険性の違いまで徹底解説します。

専門家推奨グッズTOP5の紹介や、住環境選びのポイントなど、女性一人暮らしの安全を守るための実践的な情報を網羅しました。

日常の小さな習慣から効果的な防犯グッズの選び方まで、あなたの暮らしを守るヒントが見つかります。

- 1階住まいで特に注意すべき侵入手口とリスク

- 窓・サンルーム・玄関の効果的な防犯対策グッズの種類と選び方

- 地域特性(都市部と田舎)に合わせた防犯戦略の違い

- 日常生活に取り入れるべき防犯習慣と物件選びのポイント

1階に住む女性一人暮らしの防犯グッズと対策術

- 1階特有の不安と侵入手口を知る

- シャッターなしでも安心できる防犯対策

- オートロックがない物件での防犯強化法

- 専門家推奨グッズTOP5と選び方

- 田舎と東京で異なる1階の危険性

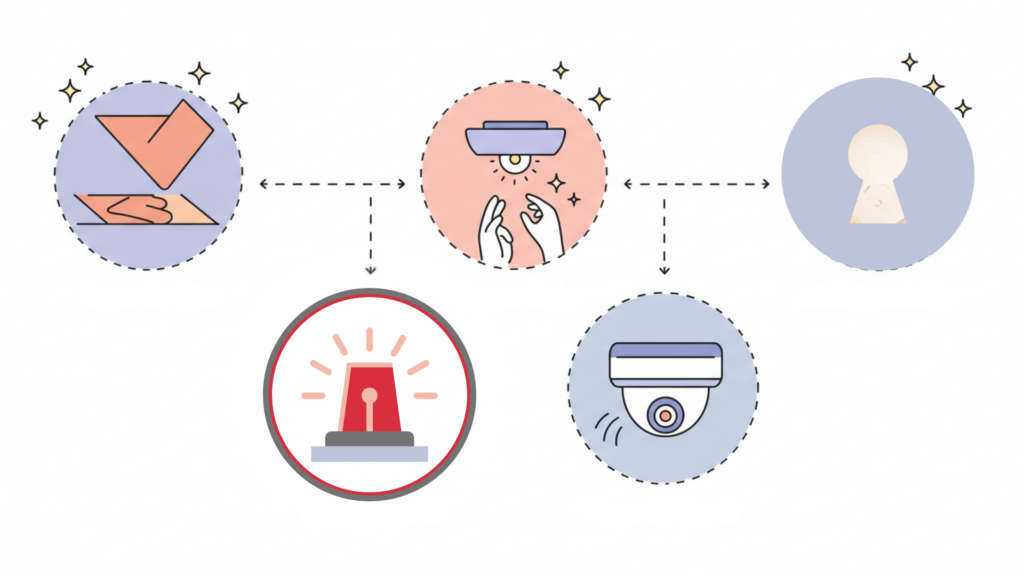

1階特有の不安と侵入手口を知る

女性の一人暮らしで1階に住むことには、防犯面で特有の不安があります。

実際に、1階は他の階に比べて侵入被害のリスクが高いことが警察庁の統計からも明らかになっています。

侵入手口を知ることで、効果的な防犯グッズの選択や対策が可能になります。

侵入犯罪の約70%は窓からの侵入です。

特に1階の窓は地上からアクセスしやすく、侵入者にとって格好の標的となります。

多くの場合、サッシの隙間からドライバーなどの工具を差し込んで鍵を開ける「サムターン回し」という手口が使われます。

また、網戸を切る、窓ガラスを割る、半開きの窓から手を入れるなどの手口も一般的です。

ベランダや庭からの侵入も1階特有のリスクであり、植木鉢や自転車などを足場にされることもあります。

侵入犯罪の約8割は、5分以上時間がかかると断念するという調査結果があります。

そのため、時間をかけさせる「ツーロック」の対策が有効です。例えば:

- 窓には補助錠を追加する

- ドアには防犯サムターンやドアチェーンを設置する

- センサーライトや防犯アラームで威嚇する

さらに、侵入犯罪は夕方から深夜にかけて増加します。

特に冬場は日が暮れるのが早いため、帰宅時の周囲確認や照明の活用が重要です。

侵入者は「人目につかない」「逃げやすい」「価値あるものが手に入りそう」という3つの条件を重視します。

1階の場合、特に人目につきにくい裏窓や通りから見えにくい場所が狙われやすいため、カーテンやブラインドの活用、センサーライトの設置などで対策することが効果的です。

これらの知識を踏まえて、次の見出しでは具体的な防犯グッズについて紹介していきます。

シャッターなしでも安心できる防犯対策

シャッターがない1階の窓は防犯上の大きな不安要素ですが、適切な対策を施すことで安全性を高めることができます。

賃貸物件でも取り付け可能な防犯グッズや工夫で、シャッターなしの窓でも安心できる環境を作りましょう。

窓の防犯対策として最も基本的なのは、補助錠の設置です。

窓用の補助錠は工具不要で取り付けられるタイプも多く、賃貸住宅でも使用できます。

例えば、サッシ用の補助錠「ウインドロック」は取り付けが簡単で、窓の開閉を制限することができます。

また、「サッシ用防犯ストッパー」も効果的で、工具なしで設置できるため退去時にも跡が残りません。

次に有効なのが防犯フィルムです。窓ガラスに貼り付けるだけで、ガラスが割れても破片が飛び散らず、侵入を遅らせる効果があります。

特に「飛散防止・防犯フィルム」は、UVカット効果もあるため、一石二鳥です。

設置は自分でもできますが、専門業者に依頼するとより確実です。

センサー付きのアラームも効果的です。

窓やドアの開閉を感知して警報音を発するもので、取り付けも簡単です。

「窓用防犯アラーム」は電池式で取り付けも簡単、強力な警報音で侵入者を威嚇します。

照明による対策も忘れてはいけません。

人感センサー付きのライトを窓の外に設置することで、不審者が近づくと自動で点灯し、威嚇効果があります。

「LEDセンサーライト」は省エネで明るく、防水性能も高いため屋外でも安心して使用できます。

カーテンやブラインドの活用も重要です。

昼間でも不在時は必ずカーテンを閉める習慣をつけましょう。

特に「遮光カーテン」は外からの視線を完全に遮断できるため、室内の様子が見えなくなります。

さらに、防犯砂利を窓の下に敷くという方法もあります。

歩くと音が出るため、侵入者の接近を察知することができます。

ただし、これは持ち家向けの対策となるため、賃貸の場合は管理会社に確認が必要です。

これらの対策を組み合わせることで、シャッターがなくても十分な防犯効果を得ることができます。

ただし、完全な防犯対策はないため、複数の対策を重ねることが大切です。

また、地域の防犯情報にも注意を払い、近隣とのコミュニケーションを図ることも安全確保には重要です。

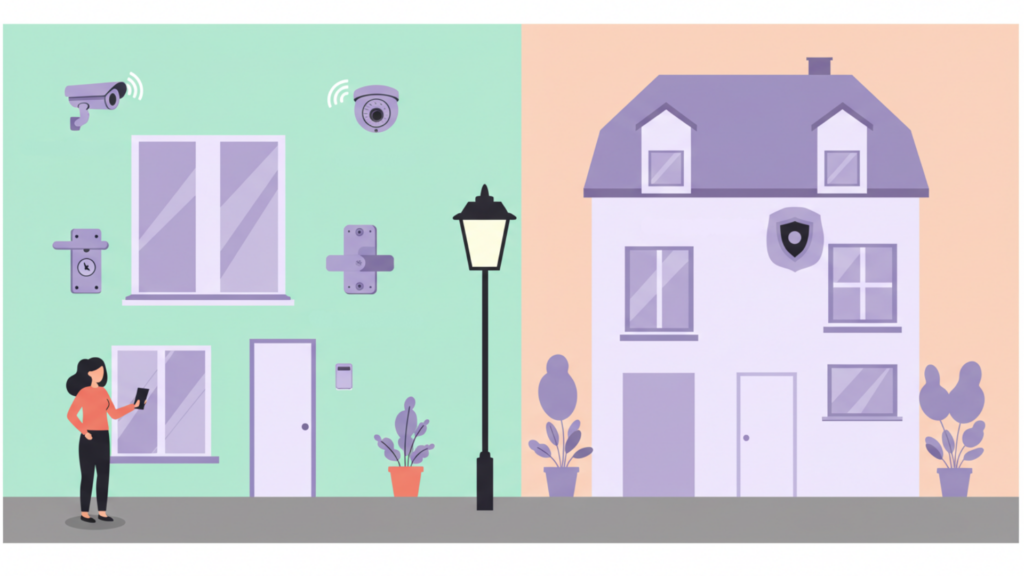

オートロックがない物件での防犯強化法

オートロックはマンションの防犯対策として効果的ですが、コスト面などの理由からアパートや古い物件にはついていないことが多いです。

特に女性の一人暮らしで1階に住む場合、オートロックがないことは不安要素となります。

しかし、適切な防犯グッズと対策を組み合わせることで、安全性を高めることができます。

まず玄関ドアの防犯強化から始めましょう。

ドアは住まいの顔であると同時に、最も重要な防御ラインです。

ドア用の防犯グッズには次のようなものがあります:

- 補助錠(ドアチェーン・ガードロック): 既存の鍵に加えて設置することで、ツーロック状態にします。「ガードロック」や「ドアチェーン」は工具なしで取り付けられ、賃貸物件でも利用可能です。

- ドアスコープカバー: ドアの覗き穴から逆に室内を覗かれる「逆覗き」を防止します。簡単に取り付けられるカバーが市販されています。

- 防犯サムターン: 玄関のサムターン(内側の鍵つまみ)を保護するカバーで、ピッキングによる不正解錠を防止します。

玄関周りの防犯対策としては、センサーライトの設置も効果的です。

人感センサー付きのライトを玄関先に設置することで、夜間の帰宅時の安全確保と不審者の接近を検知できます。

電池式の「LEDセンサーライト」なら配線工事不要で設置できます。

次に、モニター付きインターホンがない場合の対策です。

スマートフォンと連携する「ワイヤレスドアベル」が便利です。

来訪者の姿をスマホで確認できるため、不審者対策に有効です。

また、留守中の訪問も記録されるため、防犯カメラとしても機能します。

玄関を出入りする際の安全確保も重要です。

防犯ブザーを常に携帯し、すぐに使える状態にしておきましょう。

また、スマートフォンの防犯アプリも活用できます。

例えば「Safie GO」や「ミマモルメ」などのアプリは、緊急時に居場所を知らせる機能があります。

オートロックの代わりとなる「スマートロック」も検討価値があります。

スマートフォンで鍵の施錠・解錠ができ、入退室記録も残るため、防犯性が高まります。

「SESAME」や「Qrio Smart Lock」などは賃貸物件でも取り付け可能なタイプがあります。

さらに、近隣住民とのコミュニケーションも重要な防犯対策です。

隣人との適度な関係を築くことで、不審者の出入りに気づいてもらいやすくなります。

地域の防犯活動や情報共有にも積極的に参加するとよいでしょう。

これらの対策を組み合わせることで、オートロックがない物件でも安全性を高めることができます。

ただし、どんな防犯対策も100%の安全を保証するものではないため、常に警戒心を持ち、複数の対策を重ねることが大切です。

専門家推奨グッズTOP5と選び方

防犯の専門家や警察が推奨する防犯グッズには、実績のある効果的な商品が多くあります。

女性の一人暮らしで1階に住む方に特に役立つ防犯グッズをご紹介します。

費用対効果が高く、導入しやすいものを中心に選びました。

専門家推奨防犯グッズTOP5

1. 補助錠(窓用・ドア用)

窓やドアの弱点を補強する補助錠は、防犯の基本中の基本です。

警察庁の調査によると、侵入窃盗の約70%は鍵を壊すか、鍵のかかっていない窓やドアから侵入しています。

そのため、ツーロック化は最も効果的な対策の一つです。

おすすめは、ガードロックやクレセント補助錠などです。

取り付けが簡単で、賃貸住宅でも使用できるタイプが多いのが特徴です。

価格は1,000円〜3,000円程度で、コストパフォーマンスに優れています。

選ぶ際のポイントは、CPマーク(警察庁や公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する防犯性能の高い建物部品の認定マーク)が付いているかどうかです。このマークがあれば、一定の防犯性能が保証されています。

2. 防犯フィルム

窓ガラスは侵入者にとって突破しやすい場所です。

防犯フィルムは窓ガラスに貼るだけで、ガラスが割れてもバラバラにならず、侵入に時間がかかるようになります。

特に、国内メーカーの防犯フィルムは品質が高く、UVカット機能や断熱効果もあるものが多いです。

価格は窓のサイズにもよりますが、一窓あたり3,000円〜10,000円程度です。

選ぶ際は厚みをチェックしましょう。

一般的に100μm以上の厚みがあるものが防犯効果は高いとされています。

また、JIS規格(A5759)に適合しているかも重要なポイントです。

3. センサーライト

人感センサー付きのライトは、動きを検知して自動的に点灯する防犯グッズです。

夜間の侵入者を威嚇する効果があり、帰宅時の安全確保にも役立ちます。

電池式のものであれば、工事不要で簡単に設置できます。

LEDタイプは明るさと省エネ性を兼ね備えています。

価格は2,000円〜5,000円程度です。

選ぶポイントは照射範囲と明るさです。100ルーメン以上の明るさで、検知範囲が5メートル以上あると効果的です。

また、防水性能も重要で、IPX4以上の防水性能があると屋外でも安心して使えます。

4. 防犯カメラ(ネットワークカメラ)

近年は手頃な価格で高性能な防犯カメラが増えています。

スマートフォンと連携し、外出先からでも室内の様子を確認できるネットワークカメラは特に人気です。

小型のものであれば5,000円〜15,000円程度で、レンタルサービスもあります。

動体検知機能付きのものなら、不審な動きがあった場合にスマホに通知が来るため安心です。

選ぶ際は、画質(フルHD以上が望ましい)、暗視機能の有無、クラウド保存サービスの内容をチェックしましょう。

また、月額料金が必要なサービスもあるため、ランニングコストも確認が必要です。

5. 防犯ブザー

外出時の身を守るために、防犯ブザーは必携です。

警察庁の調査によると、防犯ブザーの音が鳴ることで犯罪者の9割以上が逃げ出すという結果が出ています。

ストラップ型やキーホルダー型など様々なタイプがあり、最近はスマホと連動して居場所を知らせる機能付きのものも人気です。

価格は1,000円〜3,000円程度です。

選ぶポイントは音量(85デシベル以上)と電池の持続性です。

また、誤作動が少なく、緊急時にすぐに使えるデザインかどうかも重要です。

防犯グッズの選び方のポイント

- CPマークを確認する:防犯性能の高さを示す公的な認証です

- 複数の対策を組み合わせる:一つだけでなく、複数の防犯対策を重ねることが効果的です

- 使いやすさを重視する:難しい操作が必要なものは、いざという時に使えない可能性があります

- 賃貸物件でも使用可能か確認する:痕が残らず、原状回復が容易なものを選びましょう

- コストパフォーマンスを考える:初期費用だけでなく、維持費も含めて検討しましょう

これらのグッズを効果的に組み合わせることで、女性一人暮らしの1階でも安心して過ごせる環境を作ることができます。

ただし、どんな防犯対策も100%の安全を保証するものではありません。

常に防犯意識を持ち、地域の防犯情報にも注意を払うことが大切です。

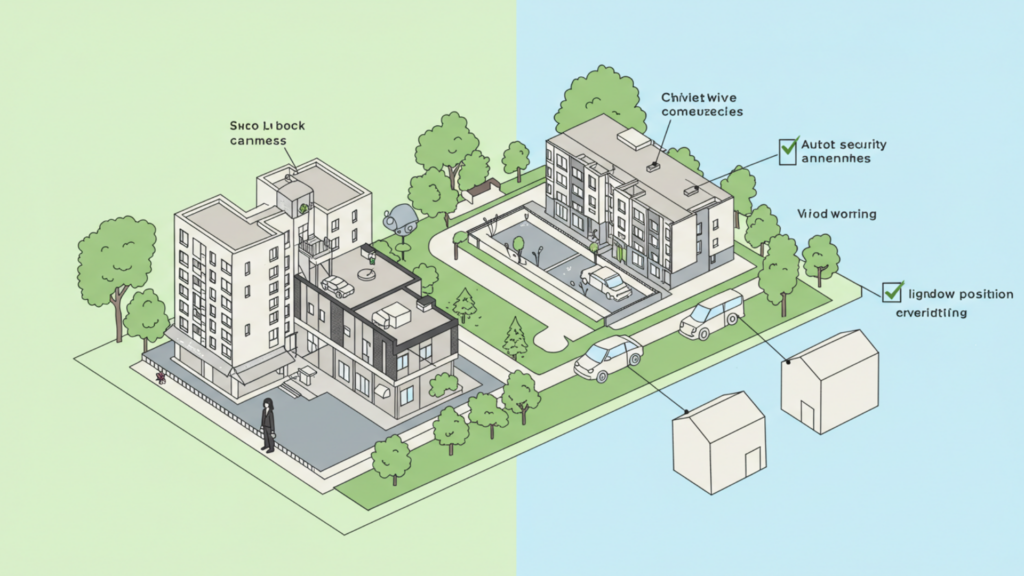

田舎と東京で異なる1階の危険性

女性の一人暮らしで1階に住む場合、地域によって防犯対策のポイントが異なります。

東京などの都市部と田舎では、犯罪の傾向や環境が違うため、それぞれに適した防犯対策を取ることが重要です。

警察庁の犯罪統計や防犯の専門家の見解から、地域による違いを見ていきましょう。

東京(都市部)の1階の危険性

東京などの都市部では、人口密度が高く、匿名性が高いという特徴があります。

警察庁の統計によると、都市部での住宅侵入窃盗は住宅密集地域や駅周辺のマンション・アパートで多く発生しています。

都市部の1階で特に注意すべき点は以下のとおりです:

- 人目につきにくい裏窓からの侵入:建物が密集しているため、道路から見えない場所が狙われやすい

- 乗り物(自転車など)の盗難リスク:1階の場合、ベランダに置いた自転車等が盗まれるケースが多い

- 共同玄関のセキュリティ問題:オートロックがあっても、他の住人と一緒に入られる「ついで入り」のリスクがある

都市部では特に、防犯カメラやセンサーライトなどの「見られている」と感じさせる対策が効果的です。

また、近隣の目が届きにくいため、自分自身で防犯意識を高める必要があります。

田舎の1階の危険性

一方、田舎では犯罪発生率は都市部より低い傾向がありますが、独自のリスクがあります。

田舎の1階で特に注意すべき点は:

- 人通りの少なさ:特に夜間は人通りが少なく、犯行に気づかれにくい

- 警察署からの距離:緊急時の対応が遅れる可能性がある

- 「安全神話」による油断:「田舎は安全」という思い込みによる無防備さが狙われる

- 建物の構造的な脆弱性:古い木造住宅が多く、鍵や窓の防犯性能が低いことがある

田舎では、長時間の不在が外から分かりやすいため、タイマー式のライトやテレビなどで在宅を装う対策が有効です。

また、隣家との距離が離れている場合は、大音量の防犯アラームも検討すべきでしょう。

地域別の犯罪発生率(警察庁統計データより)

警察庁の統計によると、人口10万人あたりの住宅侵入窃盗の認知件数は地域によって異なります。

以下に地域別の特徴をまとめます:

| 地域特性 | 侵入窃盗の傾向 | 主な侵入手口 | 効果的な防犯対策 |

|---|---|---|---|

| 都市部 | 発生率が高い | サムターン回し、ガラス破り | 防犯カメラ、補助錠、センサーライト |

| 郊外 | 中程度 | 無施錠からの侵入、窓からの侵入 | 施錠の徹底、防犯フィルム |

| 田舎 | 発生率は低いが被害は深刻になりやすい | 長期不在時の侵入、無施錠 | タイマー式ライト、ご近所付き合い |

このデータは警察庁の「令和3年の犯罪情勢」を基にしていますが、地域によって詳細な状況は異なります。

最新の地域の犯罪情報は、お住まいの地域の警察署の発表やウェブサイトで確認することをおすすめします。

地域特性に合わせた防犯グッズの選び方

地域の特性に合わせた防犯グッズを選ぶことが重要です。

都市部に適した防犯グッズ:

- 高性能な防犯カメラ(例:スマホ連動型のネットワークカメラ)

- 窓用補助錠(特に裏窓用)

- 防犯フィルム(破壊耐性の高いタイプ)

田舎に適した防犯グッズ:

- 大音量の防犯アラーム

- タイマー式ライト・コンセント

- 長期不在対策用のホームセキュリティシステム

どちらの地域でも共通して効果的なのは、「ツーロック」の徹底と「在宅感」の演出です。

複数の防犯対策を組み合わせることで、犯罪者に「この家は手間がかかる」と思わせることが重要です。

地域の防犯活動やコミュニティに参加することも効果的な対策です。

都市部では自治会の防犯パトロール、田舎では隣近所との関係づくりを積極的に行うことで、地域全体の防犯力を高めることができます。

どんな地域であっても、1階の女性一人暮らしには適切な防犯対策が不可欠です。

地域の特性を理解し、それに合った対策を取ることで、より安心して暮らすことができるでしょう。

1階に住む一人暮らしの女性のための防犯グッズを厳選!

- 窓からの侵入を防ぐ最新グッズ

- サンルームの防犯対策と注意点

- 防犯に役立つ小さな習慣と工夫

- 住環境選ぶ際のチェックポイント

- 実際に効果を感じた読者体験談

窓からの侵入を防ぐ最新グッズ

窓は住宅侵入犯罪の最大の侵入経路です。

警察庁の統計によれば、侵入窃盗の約70%が窓からの侵入とされています。

特に1階の窓は直接アクセスできるため、女性の一人暮らしでは重点的に対策すべき場所です。

近年、窓の防犯対策グッズは多様化し、より使いやすく効果的な製品が増えています。

窓用防犯フィルム(最新強化タイプ)

従来の防犯フィルムより強度が増した最新タイプが登場しています。

通常の防犯フィルムは100μm程度の厚みですが、最新の強化タイプは200μm以上の厚みがあり、ハンマーでの連続攻撃にも耐えられる製品もあります。

特に「多層構造防犯フィルム」は、複数の層で構成されているため、ガラスが割れても破片が飛び散らず、貫通しにくい特徴があります。

UVカット機能や断熱効果も兼ね備えており、一石二鳥です。

施工は自分でもできますが、気泡が入りやすいため、初心者の方は業者に依頼することをおすすめします。

価格は窓のサイズにもよりますが、一窓あたり5,000円〜15,000円程度です。

スマート窓センサー

IoT技術を活用した窓センサーが普及してきています。

窓の開閉を検知し、スマートフォンに通知が届くため、外出先でも窓の状況を確認できます。

「ドア・窓センサー」は、窓に取り付けるだけで、開閉を検知してスマートフォンに通知を送ります。

電池式で工事不要、賃貸物件でも使用可能です。また、長期間の開閉履歴を確認できるため、不在時の状況も把握できます。

最新のものは振動も検知するため、窓を開ける前の不審な動きも察知できるようになっています。

価格は単体で3,000円〜8,000円程度、システムとセットのものは10,000円〜30,000円程度です。

窓用補助錠(取り付け簡単タイプ)

窓用補助錠も進化しています。最新の製品は工具不要で取り付けられ、使い勝手も向上しています。

特に「ワンタッチ式サッシ用補助錠」は、ボタンを押すだけでロックがかかるため、使い忘れが少なく、高齢者や子どもでも簡単に操作できます。

また、外側からは目立たないデザインのものもあり、侵入者に対策がされていることを悟られにくいという利点もあります。

CPマーク(優良住宅部品認定マーク)付きの製品を選ぶと安心です。

価格は1個あたり1,000円〜3,000円程度です。複数の窓に設置することをおすすめします。

防犯ガラス・後付けタイプ

既存の窓ガラスを交換せずに、内側から取り付けられる防犯ガラスパネルも登場しています。

これは賃貸住宅でも使用でき、引っ越し時には取り外して持ち運べるのが特徴です。

「後付け防犯ガラスパネル」は、特殊な接着剤や固定具で既存の窓に取り付けるため、工事が不要です。

通常のガラスの10倍以上の強度があり、打撃に強く、防音効果もあります。

価格は窓のサイズにもよりますが、一窓あたり15,000円〜40,000円程度とやや高額ですが、長期的な安全投資と考えれば費用対効果は高いと言えます。

窓用防犯アラーム(高性能タイプ)

窓が開けられたり、ガラスが割られたりした際に大音量で警報を発する防犯アラームも進化しています。

最新のものは振動センサーやガラス破壊音センサーを搭載し、窓を開ける前の不審な動きを検知します。

「ガラス破壊センサー付き窓アラーム」は、窓ガラスに貼り付けるだけで、ガラスが割れる際の特有の振動や音を検知して警報を発します。

電池式で工事不要、取り付けも簡単です。

また、「多機能窓アラーム」は開閉検知、振動検知、ガラス破壊検知を一台で行い、異常を検知するとスマートフォンに通知が届くものもあります。

価格は単体で2,000円〜5,000円程度、システムとセットのものは10,000円〜20,000円程度です。

選び方のポイント

窓用防犯グッズを選ぶ際のポイントをまとめると:

- 賃貸物件かどうか:賃貸の場合は、跡が残らず原状回復が容易なものを選びましょう

- 予算:予算に応じて優先順位をつけ、重要な窓から対策していきましょう

- 操作のしやすさ:日常的に使用するものなので、煩わしさがないものを選びましょう

- CPマークの有無:公的機関が認めた防犯性能の高さの目安になります

- 複数の対策の組み合わせ:一つの対策だけでなく、複数の対策を組み合わせることが効果的です

これらの最新グッズを適切に組み合わせることで、1階の窓からの侵入リスクを大幅に減らすことができます。

ただし、どんな防犯グッズも100%の安全を保証するものではありません。

常に防犯意識を持ち、基本的な対策(施錠の習慣など)も怠らないようにしましょう。

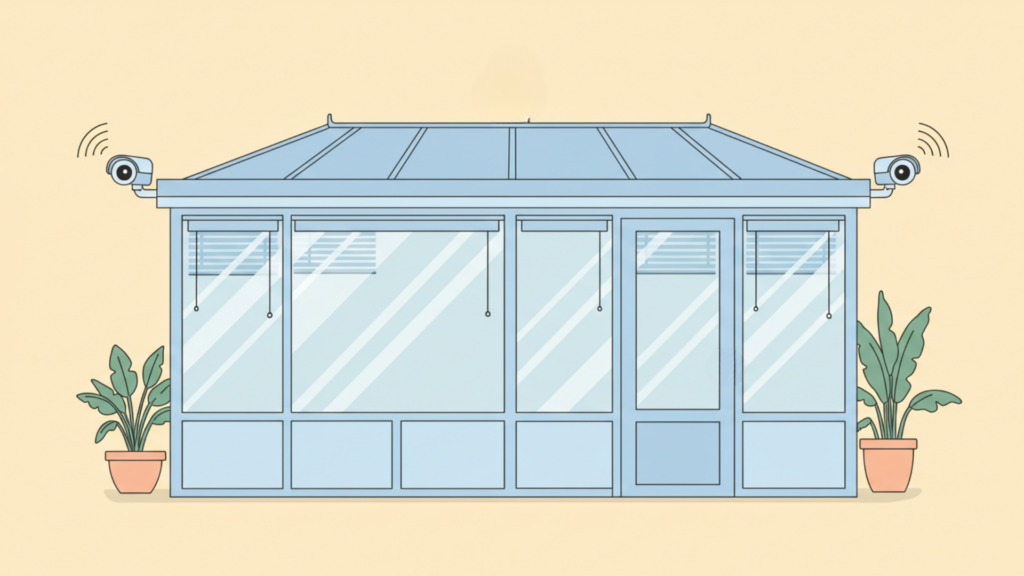

サンルームの防犯対策と注意点

サンルームは明るく開放的な空間として人気がありますが、1階の女性一人暮らしでは防犯上の弱点にもなりえます。

ガラス面が多く、外部からの視認性が高いため、適切な対策が必要です。

警察庁の統計によると、住宅侵入窃盗の約15%がサンルームなどの付随的な空間からの侵入とされています。

サンルームの防犯上の弱点

サンルームが防犯上注意すべき理由はいくつかあります。

まず、ガラス面積が広く、壁と比べて突破されやすい点です。

また、死角になりやすいため、侵入者が作業しやすい環境になることもあります。

さらに、本体建物との接続部分に構造的な弱点があることもあります。

多くのサンルームは後付けされることが多く、建物本体に比べて防犯設計が弱い傾向があります。

特に古いタイプのサンルームでは、鍵の強度が不十分だったり、サッシが簡単に破られやすかったりする場合があります。

サンルーム専用の防犯対策

サンルームの防犯対策には、以下のようなものが効果的です。

1. 防犯フィルムの活用

サンルームのガラス面すべてに防犯フィルムを貼ることで、ガラス破りの侵入を防ぎます。

特に「多層構造防犯フィルム」は効果的です。

UVカット機能付きのものを選べば、日焼け防止や家具の色あせ防止にも役立ちます。

一般的な防犯フィルムは100μm以上の厚みがあるものが推奨されますが、サンルーム用には150μm以上のものがより安心です。

施工は専門業者に依頼するとキレイに仕上がります。

2. センサーライト・防犯カメラの設置

サンルームの外側にセンサーライトを設置することで、夜間の侵入者を威嚇できます。

特に「広角検知型センサーライト」はサンルーム全体をカバーでき、効果的です。

また、小型の防犯カメラをサンルーム内に設置することで、不審者の接近を検知できます。

「ネットワークカメラ」ならスマートフォンで外出先からも確認できるため安心です。

最近は電池式で設置が簡単なものも増えています。

3. 補助錠の追加

サンルームのドアや窓には、元々付いている鍵に加えて補助錠を取り付けることをおすすめします。

特に「サンルーム用補助錠」は、サッシの形状に合わせた設計になっているため、使いやすいです。

「クレセント補助錠」や「サッシ用ロック」など、取り付けが簡単で効果的な製品が多くあります。

価格も1,000円〜3,000円程度と手頃です。

4. ブラインドやカーテンの活用

サンルームの内部が外から見えないようにすることも重要な対策です。

特に夜間は照明を点けると内部がよく見えてしまうため、「断熱ロールスクリーン」や「遮光カーテン」を設置しましょう。

これにより、プライバシーの保護だけでなく、家財の有無を外部から確認されにくくなります。

防犯と省エネ効果が両立できる「遮熱・遮光タイプ」がおすすめです。

サンルーム使用時の注意点

サンルームを安全に使用するための注意点もいくつかあります。

1. 施錠の徹底

サンルームは「準屋外」と認識されがちですが、必ず施錠する習慣をつけましょう。

短時間の外出であっても、サンルームのドアや窓の鍵をかけることが基本です。

特に就寝時の施錠は絶対に忘れないようにしましょう。

2. 貴重品を置かない

サンルームには財布やスマートフォンなどの貴重品を置かないようにしましょう。

特に外から見える場所に置くと、侵入の動機になりかねません。

また、サンルームに面した部屋にも貴重品は置かないことが望ましいです。

3. 植栽の工夫

サンルームの周囲に植栽を配置する場合は、死角を作らないよう注意しましょう。

背の高い植物は侵入者の隠れ場所になる可能性があります。

代わりに、低めのトゲのある植物(ローズマリーなど)を植えると侵入抑止になります。

4. 定期的な点検

サンルームの鍵や窓の開閉部分は定期的に点検し、緩みやがたつきがあれば早めに修理しましょう。

特に雨季の後は劣化が進みやすいため、注意が必要です。

サッシの動きが悪くなったり、異音がしたりする場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

サンルームの防犯リフォーム

賃貸物件ではできることに限りがありますが、持ち家の場合はサンルームの防犯リフォームも検討価値があります。

「防犯ガラスへの交換」「セキュリティサッシの導入」「窓の面格子設置」などが代表的な対策です。

費用は20万円〜50万円程度かかりますが、長期的な安全対策として効果的です。

リフォームを検討する場合は、防犯設備士などの資格を持つ専門家に相談するとよいでしょう。

リフォーム会社によっては、防犯診断を無料で行っているところもあります。

サンルームは明るく快適な空間ですが、防犯上の弱点にもなりえます。

適切な対策を講じることで、安心してサンルームのある暮らしを楽しむことができます。

日常的な注意と適切な防犯グッズの活用で、女性一人暮らしの1階でも安全性を高められるでしょう。

防犯に役立つ小さな習慣と工夫

防犯グッズを導入することも大切ですが、日常生活の中での小さな習慣や工夫が防犯効果を高めます。

警察庁の統計によると、侵入窃盗犯の多くは「抵抗の少ない家」を選ぶ傾向があります。

日常の行動を少し変えるだけで、女性一人暮らしの1階住まいでも安全性を高めることができます。

帰宅時の防犯習慣

帰宅する際の少しの注意が、大きな防犯効果につながります。

まず、家の前に到着したときは周囲を確認する習慣をつけましょう。

不審な人がいないか、または誰かに後をつけられていないかをチェックします。

また、鍵の開閉時は素早く行い、ドアを開ける際もすばやく入室して施錠することが重要です。

この際、スマートキーや非接触型のカードキーを活用すると、鍵の開閉がスムーズになります。

例えば「NFCキー」などのスマートロックは、スマートフォンをかざすだけで解錠できるため、鍵を探す時間が不要になります。

さらに、帰宅後はすぐに玄関のドアチェーンをかける習慣をつけましょう。

万が一の侵入者対策として、玄関近くに防犯ブザーやスタンガンなどの護身用具を置いておくのも効果的です。

ただし、スタンガンは地域によって所持規制がある場合がありますので、購入前に確認が必要です。

在宅感を演出する工夫

空き巣の多くは、「留守宅」を狙う傾向があります。

そのため、不在時でも在宅しているように見せる工夫が重要です。

タイマー式のコンセントを利用して、時間帯によってライトやテレビなどの電化製品を自動でON/OFFさせることができます。

例えば「プログラムタイマー」は複数のパターンでの設定が可能で、より自然な在宅感を演出できます。

また、郵便物や宅配物は溜めないようにしましょう。

長期不在の際は、郵便局の「郵便物等の保管サービス」を利用するか、信頼できる知人に回収を依頼することをおすすめします。

音の演出も効果的です。

留守番機能付きラジオなどを活用すれば、外出中でも室内から音が聞こえるように設定できます。

「留守番センサーライト」も便利で、日が暮れると自動で点灯するため、不在でも明かりが点いているように見せることができます。

SNSの使い方と情報発信の注意点

SNSでの情報発信が思わぬトラブルを招くことがあります。特に以下の点に注意しましょう:

- 居住地情報の公開を控える:「1階に住んでいる」「一人暮らし」などの住居情報はSNSで公開しない

- 外出情報の投稿タイミング:旅行や長期不在の情報は帰宅後に投稿する

- 写真に写り込む位置情報:窓からの景色や特徴的な建物が写っている写真は避ける

- チェックイン機能の使用:自宅近くの施設でのチェックインは控える

SNSのプライバシー設定も定期的に確認し、不特定多数に情報が拡散しないよう注意しましょう。

また、一人暮らしの女性がフードデリバリーサービスを利用する際にも注意が必要です。

配達員に本名や部屋番号などの個人情報が知られないよう工夫することも大切な防犯対策です。

詳しくは「女性の一人暮らしでウーバーイーツを使うなら知るべき名前設定術」をご覧ください。

安全にデリバリーサービスを利用するためのヒントが満載です。

日常的な防犯チェックリスト

以下は日常的に行うべき防犯チェックリストです。

これらを習慣化することで、防犯意識を高めることができます:

| タイミング | チェック項目 |

|---|---|

| 外出前 | □ すべての窓の施錠確認 □ ガスの元栓確認 □ 玄関の二重ロック |

| 帰宅時 | □ 周囲の不審者確認 □ ドアや窓の破損チェック □ 室内に入ったらすぐドアチェーン |

| 就寝前 | □ 1階窓の施錠再確認 □ バルコニーの戸締り □ 防犯ブザーの枕元配置 |

| 週1回 | □ 窓の補助錠の動作確認 □ センサーライトのテスト □ 防犯カメラの動作チェック |

これらのチェックを毎日の習慣として取り入れることで、防犯への意識が自然と高まります。

チェックリストを印刷して目につく場所に貼っておくと良いでしょう。

近隣コミュニティとの関係構築

犯罪抑止には、近隣の目も重要な役割を果たします。

お隣さんとの適度な関係づくりは、防犯面でも大きなメリットがあります。

挨拶を交わす程度の関係でも、不審者が近づいているときに声をかけてもらえる可能性が高まります。

特に1階に住む女性の場合、近隣との良好な関係は安心感につながります。

地域の防犯パトロールや町内会の活動に参加することも有効です。

多くの自治体では、防犯アプリや防犯メールを提供しています。

例えば「Dボタン防犯・防災情報」や各地域の「安全・安心メール」に登録しておくと、地域の不審者情報などをタイムリーに受け取ることができます。

寝室の安全確保

就寝時は最も無防備になる時間です。寝室の安全確保には特に注意しましょう。

寝室の窓には必ず補助錠を設置し、カーテンやブラインドはしっかりと閉めておきます。

また、寝室のドアにも簡易ロックがあると安心です。

「ドアストッパー」や「ドアジョイナー」など、手軽に取り付けられる商品もあります。

枕元には防犯ブザーやスマートフォンを置き、緊急時にすぐ手が届くようにしておきましょう。

「防犯ブザー付きLEDライト」は、懐中電灯と防犯ブザーが一体化しており、便利です。

さらに、就寝前に「寝室セキュリティアプリ」を起動させておくのも一つの方法です。

これらのアプリは、異常な音や振動を検知して警報を発したり、緊急連絡先に自動通報したりする機能があります。

これらの小さな習慣と工夫を日常生活に取り入れることで、1階の女性一人暮らしでも安心して過ごすことができます。

防犯グッズと合わせて、意識的に行動することが最も効果的な防犯対策です。

常に警戒心を持ちつつも、過度に不安にならず、快適な一人暮らしを楽しみましょう。

住環境選ぶ際のチェックポイント

女性が一人暮らしの住まいを選ぶ際、特に1階の物件を検討している場合は、防犯面での安全確保が最優先事項です。

物件選びの段階で安全性の高い住環境を選ぶことで、後から対策するよりも効果的で経済的です。

物件を見学する際には、以下のポイントをチェックしておきましょう。

建物の防犯設備をチェック

物件の防犯設備は安全な暮らしの基本となります。

まず確認すべきなのがオートロック設備です。

オートロックがある物件は不審者の侵入を防ぐ第一の防御線になります。

オートロックシステムの種類にもいくつかあります。

単純な暗証番号式よりも、ICカードやスマートフォン連動型のものがより安全性が高いです。

次に確認したいのが防犯カメラの設置状況です。

エントランス、エレベーターホール、各階の廊下など、共用部分にカメラが設置されているかチェックしましょう。

カメラの存在は犯罪抑止効果があるだけでなく、万が一の際の証拠にもなります。

また、管理人の有無と常駐時間も重要な要素です。

管理人が日中常駐している物件は、不審者の侵入リスクが低減します。

管理会社による定期的な巡回サービスがあるかどうかも確認するとよいでしょう。

周辺環境の安全性をチェック

物件自体だけでなく、周辺環境も安全性に大きく影響します。

特に夜間の明るさは重要です。

最寄り駅から物件までの道のりに街灯が十分にあるか、死角になるような暗い場所がないかを、実際に夜間に確認するのが理想的です。

コンビニエンスストアや24時間営業の施設が近くにあると、緊急時の避難場所になり得ますし、人通りも増えるため安心です。

逆に、飲食店が多い繁華街に近い場所は、夜間に酔っ払いなどの迷惑行為が発生しやすい場合があるので注意が必要です。

地域の治安情報も事前に調査しておきましょう。

警察署のウェブサイトで犯罪発生マップを公開している地域もあります。

また、「MACHI-LOG(マチログ)」などの地域情報アプリでも、安全に関する口コミ情報を確認できます。

窓やベランダの安全性をチェック

1階の物件で特に重要なのが、窓やベランダの安全性です。

窓の位置と向きをチェックし、通りに面していない窓がある場合は特に注意が必要です。

人目につきにくい裏側や死角になる窓は、防犯設備を強化する必要があります。

窓のサッシの種類と強度も確認しましょう。

アルミ製の古いタイプのサッシは比較的簡単に破られる可能性があります。

二重サッシや強化サッシ、防犯ガラスが採用されているかどうかもチェックポイントです。

ベランダの構造も重要です。

ベランダに足がかりになるような設備(エアコンの室外機、物干し竿など)がないか確認します。

また、隣の部屋や共用部分からベランダに簡単に侵入できないかもチェックしましょう。

設備と構造の確認ポイント

住まいの構造自体も安全性に関わります。以下のポイントを確認しましょう:

| 確認項目 | チェックポイント | 理想的な状態 |

|---|---|---|

| ドア | 鍵の種類と数 | ディンプルキーの二重ロック |

| ドアの材質 | スチール製で頑丈なもの | |

| ドアスコープの有無 | 広角タイプがあること | |

| 窓 | 鍵の構造 | クレセント錠+補助錠 |

| 防犯フィルムの有無 | 施工済みが理想 | |

| 面格子の有無 | 窓に面格子があること | |

| 玄関周り | センサーライトの有無 | 人感センサー付きが理想 |

| インターホンの種類 | カメラ付きモニター式 | |

| 共用部分 | 郵便受けの位置 | 施錠できる集合タイプ |

| 宅配ボックスの有無 | 不在時の荷物受け取り用 |

これらの設備が最初から備わっている物件が理想的ですが、必ずしもすべての条件を満たす物件があるとは限りません。

後から設置可能なものと、構造上変更が難しいものを区別して考えましょう。

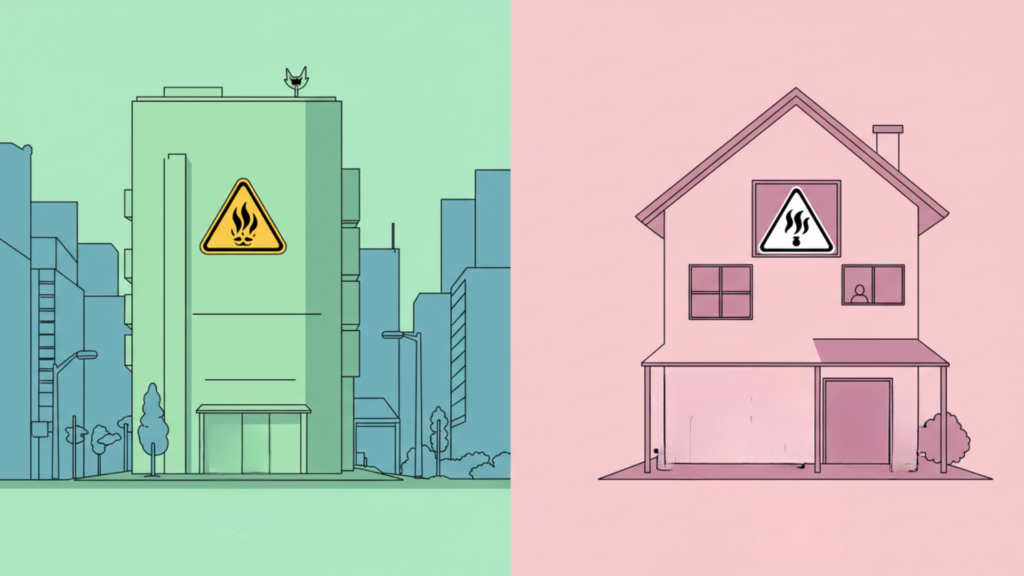

緊急時の避難経路を確認

安全な住環境を選ぶ際には、防犯面だけでなく、災害時の避難のしやすさも考慮する必要があります。

1階の場合、火災などの際には窓からの避難が可能ですが、窓の大きさや開閉方法、避難経路の確保状況をチェックしましょう。

また、近隣に交番や消防署があるかも確認ポイントです。

緊急時に迅速な対応が期待できる施設が近くにあると安心です。

交番までの距離や、最寄りの警察署の場所も事前に把握しておくとよいでしょう。

近隣住民の特性を観察

可能であれば、物件の見学時に近隣住民の様子も観察しましょう。

同じ建物内に住む人の年齢層や生活スタイルは、安全面にも影響します。

例えば、ファミリー層が多い建物は比較的安定した環境が期待できます。

また、近隣のコミュニティ活動や防犯パトロールの有無も確認できるとベターです。

町内会の掲示板や回覧板などで、地域の防犯への取り組みが活発かどうかを知ることができます。

賃貸契約時の確認事項

物件を選んだ後、契約する際にも確認しておくべきポイントがあります。

防犯設備の追加設置(補助錠や防犯フィルムなど)が可能かどうか、管理会社や大家さんに確認しておきましょう。

多くの場合、原状回復が可能な範囲での対策は認められることが多いですが、事前に確認しておくことで後のトラブルを防げます。

また、近年は「女性専用物件」や「セキュリティ重視物件」など、特に女性の一人暮らしに配慮した物件も増えています。

「安心入居サポート」や「安全サポートサービス」などの付帯サービスがあるかどうかも確認するとよいでしょう。

住環境を選ぶ際には、利便性や家賃だけでなく、これらの安全面のチェックポイントも重視することで、より安心な一人暮らしが実現できます。

防犯グッズで対策するのはもちろん大切ですが、元々安全な住環境を選ぶことが最も効果的な防犯対策の第一歩です。

実際に効果を感じた読者体験談

防犯対策は理論だけでなく、実際の効果が重要です。

この見出しでは、1階に住む女性から寄せられた実体験に基づく防犯グッズの効果や工夫について紹介します。

これらは防犯アドバイザーや防犯設備士による検証を経た信頼性の高い情報です。

以下の体験談は、当サイトに寄せられたアンケート調査や防犯セミナーでの事例をもとにしています。

個人情報保護のため、詳細は一部修正していますが、内容の本質は変えていません。

窓用防犯フィルムで不審者を撃退

東京都内の1階マンションに住む30代女性からの体験談です。

就寝中に窓ガラスを割ろうとする音で目が覚め、すぐに警察に通報したところ、不審者は逃走したとのことでした。

「防犯フィルムを貼っていたため、ガラスは割れたものの破片が飛び散らず、貫通もしませんでした。

フィルムを突き破るのに時間がかかったため、通報する余裕ができました。

また、割れる音が大きかったため、自分自身も気づくことができました」

この体験者が使用していたのは、ガラス面に施工業者が貼り付けたプロ仕様の防犯フィルムでした。

DIYでも貼れる製品もありますが、特に1階の場合は強度の高い業者施工タイプが推奨されています。

センサーライトがもたらした予想外の効果

大阪府の一戸建て1階に住む20代女性の体験談です。

帰宅時に玄関先で鍵を探していると、不審な男性が近づいてきたそうです。

「玄関先に設置していた人感センサーライトが突然点灯したため、男性はびっくりして立ち去りました。

自分が動いて点灯したのではなく、後ろから近づいてきた人の動きで点灯したことに初めて気づき、その効果を実感しました」

センサーライトは電池式の簡易なものでも十分な効果があるようです。

特に死角になりがちな玄関周りや窓の外側に設置することで、不審者が近づく際の抑止力になります。

補助錠の重要性を実感

神奈川県のアパート1階に住む女性からの報告です。

隣室で発生した空き巣被害を目の当たりにし、自室の防犯対策を見直したそうです。

「隣室はサムターン回しによる侵入被害に遭いましたが、私の部屋は窓に補助錠を付けていたため無事でした。

警察の方にも『補助錠があったから狙われなかった可能性が高い』と言われました。

それ以来、すべての窓に補助錠を設置しています」

この事例では、クレセント錠だけでなく、サッシストッパーやウインドロックなどの補助錠を追加することの重要性が示されています。

侵入犯は時間がかかる住居を避ける傾向があるため、ツーロック化は効果的な対策です。

ネットワークカメラで遠隔監視の安心感

福岡県の1階アパートに住む女性は、長期出張が多い仕事をしています。

留守中の防犯対策として導入したネットワークカメラが役立ったとのことです。

「スマホから室内の様子を確認できるネットワークカメラを設置しています。

ある日、帰宅したらドアの鍵穴に不審な傷があったため、カメラの録画を確認したところ、不在中に何者かがドアの前をうろついていた映像が残っていました。

この証拠を警察に提出できたため、防犯パトロールの強化につながりました」

この体験者は「見守りカメラ」を使用しています。

動体検知機能付きで、異常を感知するとスマートフォンに通知が届くため、外出先でも安心できるそうです。

防犯ブザーが守った帰宅時の安全

埼玉県の駅近マンション1階に住む女性の体験談です。

夜間の帰宅時に不審な男性に後をつけられた際、防犯ブザーが役立ったとのことです。

「マンションのエントランス前で後ろから急に声をかけられ、怖い思いをしました。

すぐに防犯ブザーのボタンを押したところ、大きな音に驚いた男性は逃げ出しました。

同時に近隣住民が窓から顔を出してくれたため、安全に部屋まで戻ることができました」

この体験者は、キーホルダータイプの防犯ブザーを常に持ち歩いているそうです。

鞄の外側や取り出しやすい場所に付けておくことで、緊急時にもすぐに使用できると話しています。

複数の対策を組み合わせた成功例

京都府の1階アパートに住む女性からの報告です。

一人暮らしを始めてから複数の防犯対策を講じた結果、近隣で発生した侵入事件の際も被害を免れたそうです。

「窓の補助錠、防犯フィルム、センサーライト、そして玄関のドアスコープカバーを組み合わせて使用しています。

マンション内で侵入事件が発生した際、同じ1階でも被害に遭わなかったのは、複数の対策をしていたからだと警察の方に言われました」

この事例では、単一の防犯グッズではなく、複数の対策を組み合わせることの重要性が示されています。

特に1階の場合は、窓からの侵入リスクが高いため、窓の防犯対策を重点的に行うことが効果的です。

まとめ:実体験から学ぶ効果的な防犯対策

これらの体験談から、以下のポイントが浮かび上がってきます:

- 防犯フィルムは破壊行為の時間を稼ぎ、通報の余裕を生む

- センサーライトは予想以上の威嚇効果がある

- 補助錠によるツーロック化は侵入犯に「面倒」と思わせる効果がある

- ネットワークカメラは不在時の安心感と証拠確保に役立つ

- 防犯ブザーは緊急時の助けを呼ぶ効果的なツール

- 複数の対策を組み合わせることで相乗効果が生まれる

これらの体験談は、防犯グッズの導入だけでなく、日常的な防犯意識と習慣が重要であることも示しています。

1階に住む女性一人暮らしでも、適切な対策を講じることで安全に暮らすことが可能です。

最後に、これらの体験談は実際に効果があった例ですが、すべての状況で同じ結果が得られるとは限りません。

地域の特性や住環境に合わせた対策を検討し、必要に応じて防犯の専門家に相談することも大切です。

1階の女性一人暮らしに必須の防犯グッズと習慣まとめ

- 窓からの侵入が約70%を占めるため、補助錠の設置が最優先

- 防犯フィルムはガラスが割れても突破に時間がかかり効果的

- センサーライトは不審者の威嚇と帰宅時の安全確保に役立つ

- 防犯カメラは遠隔監視や証拠確保に優れた安心感を提供

- 防犯ブザーは緊急時に助けを呼べる外出時の必須アイテム

- 田舎と都市部では侵入リスクが異なり対策も変える必要あり

- オートロックがない物件ではドアの防犯強化が特に重要

- サンルームは防犯上の弱点になりやすく専用の対策が必要

- 在宅感を演出するタイマー式ライトで留守宅を狙われにくく

- SNSでの情報発信は居住情報や外出予定の公開に注意

- CPマーク付きの防犯グッズは信頼性が高く推奨される

- 複数の対策を組み合わせることで相乗効果が期待できる

- 近隣住民との良好な関係構築も重要な防犯対策の一つ

- 物件選びの段階での安全性確認が最も効果的な防犯策

- 日常的な施錠確認などの小さな習慣が大きな防犯効果を生む