一人暮らしの心強い味方であるはずの防犯センサーライト。

ですが、「付けたから安心」という思い込みが、かえって危険を招くケースがあることをご存じでしょうか。

実は、センサーライトは正しい知識で設置・運用しないと、侵入者にとって好都合な状況を作り出してしまうことがあるのです。

例えば、肝心な場所を照らさないライトの設置場所、深夜に響く大きな音の問題、あるいは、寝る時に防犯のためと信じて行っている電気のつけっぱなしが、実は逆効果になっているかもしれません。

また、より防犯効果を高めようと考える防犯カメラとセンサーライトの併用にも、意外な落とし穴があります。

せっかく設置したのに失敗や後悔をしないためにも、ご自身の玄関に最適な、本当におすすめできる対策を知ることが大切です。

この記事では、そんなセンサーライトにまつわる様々な疑問や不安を解消し、あなたの安全な暮らしを守るための具体的な知識を、専門家の知見を交えながら分かりやすく解説していきます。

- 防犯センサーライトが逆効果になる典型的なパターン

- 空き巣に狙われないための正しい設置場所と設定方法

- カメラ併用や音など、運用で失敗しないための注意点

- あなたの環境に合った、後悔しないセンサーライトの選び方

なぜ?防犯センサーライトが逆効果になる5つの理由

この章では、良かれと思って設置したセンサーライトが、なぜ逆効果になってしまうのか、その具体的な理由を解説します。

寝る時電気つけっぱなし防犯という誤解

「留守を悟られないように、寝る時や外出時にリビングの電気をつけっぱなしにしている」という話は、昔からよく聞く防犯対策の一つです。しかし、専門家の間では、この「常時点灯」はかえって侵入者に有益な情報を与えてしまう、逆効果な対策と見なされることが多くなっています。

なぜ「つけっぱなし」が逆効果なのか?

理由1:不在のサインになる

同じ場所が何時間も、あるいは一日中照らされ続けている状態は、「人が操作していない=不在」というサインを自ら発信していることになり、プロの侵入犯にとっては格好の目印となります。

理由2:生活リズムを読まれる

侵入犯は下見の段階で家の生活リズムを観察します。光に全く変化がない家は、「無人」あるいは「住人が就寝中」と判断され、侵入のタイミングを計るための情報源を与えてしまいます。

理由3:室内の情報が漏れる

カーテンが開いた状態で室内が明るいと、外から室内の様子や動線が丸見えになります。これは、貴重品の場所や死角などの情報を、自ら提供しているのと同じです。

結論とより効果的な対策

単純な電気のつけっぱなしは、電気代がかさむだけで防犯効果は限定的です。対策としては、スマート電球などを活用し、時間帯によって点灯する部屋や明るさを変える「在宅演出」を行う方が、はるかに効果的と考えられます。

侵入者を助けるセンサーライトの設置場所

センサーライトの防犯効果は、その設置場所に大きく左右されます。もし設置場所を誤ると、侵入者を威嚇するどころか、犯行を手助けする「作業灯」になってしまう危険性すらあります。

逆効果になる設置ミスの典型例

失敗例1:ライトの向きが不適切

ライトが道路や隣家ばかりを照らし、肝心の玄関ドアや窓の周辺が暗い影になってしまうケース。侵入者が身を隠すための「暗幕」を意図せず作ってしまいます。

失敗例2:人目に付かない場所を照らす

住宅の裏手など、普段人の目に触れない場所を照らすだけの設置も問題です。周囲から見えなければ、侵入者は光を嫌うどころか、手元を照らす便利な「作業灯」として悪用する可能性があります。

失敗例3:設置する高さが不適切

位置が低すぎると簡単に破壊され、逆に高すぎると地面付近の動きをセンサーが感知しにくくなります。どちらの場合も、センサーライト本来の効果を発揮できません。

逆効果を防ぐための基本原則

侵入経路となりやすい場所の死角をなくし、通行人など人の視線が届く場所を照らすことが重要です。「設置場所」「向き」「高さ」の3つを正しく設定することが、逆効果を防ぎ、防犯効果を最大限に高めるための第一歩となります。

センサーライトの音が招く近隣トラブル

近年、光と同時にサイレンやチャイムなどの音で威嚇する機能がついたセンサーライトが増えています。確かに、突然の大音量は侵入者に対する威嚇効果が高いと考えられますが、この「音」が原因で思わぬ逆効果やトラブルを招くことがあります。

音付きライトの思わぬ落とし穴

デメリット1:近隣との騒音トラブル

多くの防犯ブザー付きライトは、深夜に誤作動を繰り返すと近隣住民からの苦情に繋がりかねない大音量を発生させます。

デメリット2:「オオカミ少年化」による警戒心の低下

あまりにも頻繁に警報音が鳴ると、住人や近所の人々が音に慣れてしまい、本当に不審者が侵入した際に誰も注意を払わなくなる危険性があります。

トラブルを避けるための対策

これらのデメリットを理解した上で、音付きセンサーライトを導入する際は、以下のような機能や配慮を検討することが重要です。

対策1:機能の確認

音量の調整機能や、夜間は音をオフにできるスケジュール機能など、状況に応じて柔軟に設定変更できるモデルを選びましょう。

対策2:近隣への配慮

設置前に近隣へ「防犯のために設置します」と一言断りを入れるといった配慮も、無用なトラブルを未然に防ぐ上で非常に有効です。

誤作動の多発が「慣れ」を生む危険性

センサーライトの誤作動は、防犯効果を著しく低下させる大きな要因です。特に、風で揺れる木の枝や洗濯物、エアコンの室外機から出る熱、あるいは夜間に敷地を横切る猫や車などにライトが過剰に反応してしまうと、深刻な「慣れ」の問題を引き起こします。

「慣れ」がもたらす2つの危険性

危険性1:住人の警戒心が薄れる

誤作動が続くと、住人自身が「どうせまた何かの間違いだろう」と無関心になり、本当に侵入があった際に見過ごしてしまう危険があります。

危険性2:侵入者に「無力」と学習される

下見をする侵入犯は、ライトが頻繁に点灯しても家から誰も出てこないことを確認すると、そのライトを「無力な飾り」とみなし、警戒対象から外してしまいます。

逆効果を防ぐための対策の基本

このような逆効果を避けるため、綜合警備保障(ALSOK)のガイドラインでも、誤作動の原因を避け、センサーの範囲を適切に設定することの重要性が指摘されています。

- 木の枝や洗濯物、室外機など、熱や動きを発生させるものの近くを避けて設置する。

- センサーが感知するエリアを、本当に「侵入されたくない範囲」に限定して、的確に絞り込む。

プロに読まれるライトの点灯パターン

センサーライトが一つしかない、あるいは設定が単調である場合、プロの侵入犯はその「クセ」を簡単に見抜き、無力化してしまいます。彼らは下見の段階で、ライトの弱点や死角を徹底的に分析するからです。

侵入犯に見抜かれるセンサーライトの3つの弱点

弱点1:点灯時間が一定

点灯時間が常に同じだと、侵入犯に「何秒で消えるか」を正確に把握されます。そして、ライトが消えた直後の暗闇を狙って侵入されてしまいます。

弱点2:死角が特定されやすい

ライトが一箇所だけだと、光が届かない「死角」を容易に特定されます。侵入者はその死角を巧みに利用して接近し、犯行に及びます。

弱点3:センサーの特性を読まれる

赤外線センサーが「横切る動き」に強く反応することを知っている侵入犯は、あえてセンサーに「正対するように」ゆっくり近づき、感知を避けることさえあります。

「学習されるリスク」への対策

このように、単調な防犯設備は侵入犯に学習されるリスクを常に抱えています。この逆効果を防ぐためには、以下のような多角的で予測されにくい工夫が不可欠です。

複数のライトを連動させて死角をなくす

点灯パターンを不規則にする機能などを活用する

防犯センサーライトの逆効果を防ぐ正しい使い方

ここからは、センサーライトを「逆効果」にせず、防犯効果を最大限に引き出すための具体的な方法について解説します。

正しい知識を身につけ、安心できる住環境を整えましょう。

- センサーライトの防犯効果を高める設定

- 最重要ポイント!玄関への正しい設置法

- 防犯カメラとセンサーライト併用の注意点

- 逆効果になりにくいおすすめモデルとは

- DIYと業者のメリット・デメリット

- 総まとめ:防犯センサーライトの逆効果を避ける鍵

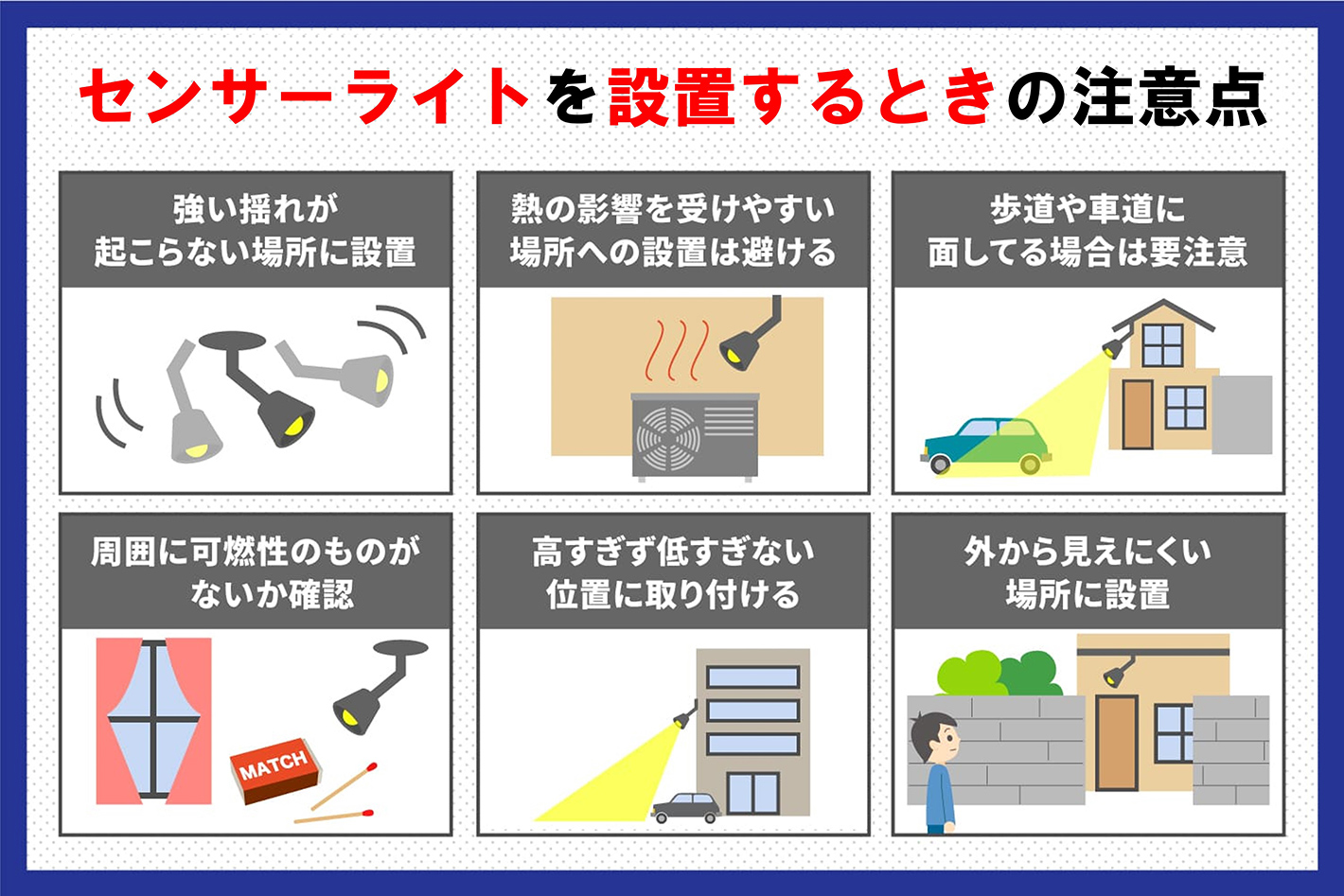

センサーライトの防犯効果を高める設定

センサーライトの性能を最大限に引き出すためには、「明るさ(光量)」と「感知範囲」の二つの設定が鍵となります。ただ明るければ良い、範囲が広ければ良いというわけではなく、環境に合わせた最適なチューニングが逆効果を防ぎます。

キーポイント1:明るさ(光量)の最適化

防犯用途では「40lx(ルクス)ルール」という考え方が基準になります。これは、ライトから5m離れた地点で40ルクス以上の照度があれば、人の顔や服装が識別可能になり、高い犯罪抑止力が期待できるというものです。場所に応じた光量(ルーメン)の目安は以下の通りです。

横スクロールできます→

| 設置場所 | 推奨ルーメン (lm) | 到達照度イメージ(5m先) |

|---|---|---|

| 玄関ポーチ | 800〜1,000 lm | 40〜60 lx |

| 駐車場/庭 | 1,500〜2,000 lm | 50〜80 lx |

| 路地裏の死角 | 2,000 lm以上 | 60 lx超 |

調整のヒント

最近のモデルは調光機能が充実しています。最初は最大の明るさでテストし、近隣への眩しさや不自然な影の出方を確認してから、70〜85%程度に調整するのが失敗の少ない方法です。

キーポイント2:感知範囲の最適化

センサーの感知範囲は「必要最低限+死角ゼロ」で設定するのが鉄則です。以下の3つの要素を丁寧に調整しましょう。

距離の調整

検知距離が長すぎると、公道にも反応し誤作動の原因になります。「侵入してほしくない境界線から50cm内側」で反応するように絞り込みましょう。

角度の調整

センサーの向きを少し横に振り、侵入者がセンサーの前を「横切る」ように設置すると、赤外線センサーの特性上、感知しやすくなり効果的です。

高さの調整

最も死角が少なく、感度も良好に保てる高さは2.3m〜2.5mが目安です。3mを超えると地面付近の感知能力が低下しがちなので注意が必要です。

信頼性の高い防犯システムへ

これらの設定を丁寧に行うことで、無駄な点灯を減らし、いざという時に確実に不審者を捉える、信頼性の高い防犯システムを構築できます。

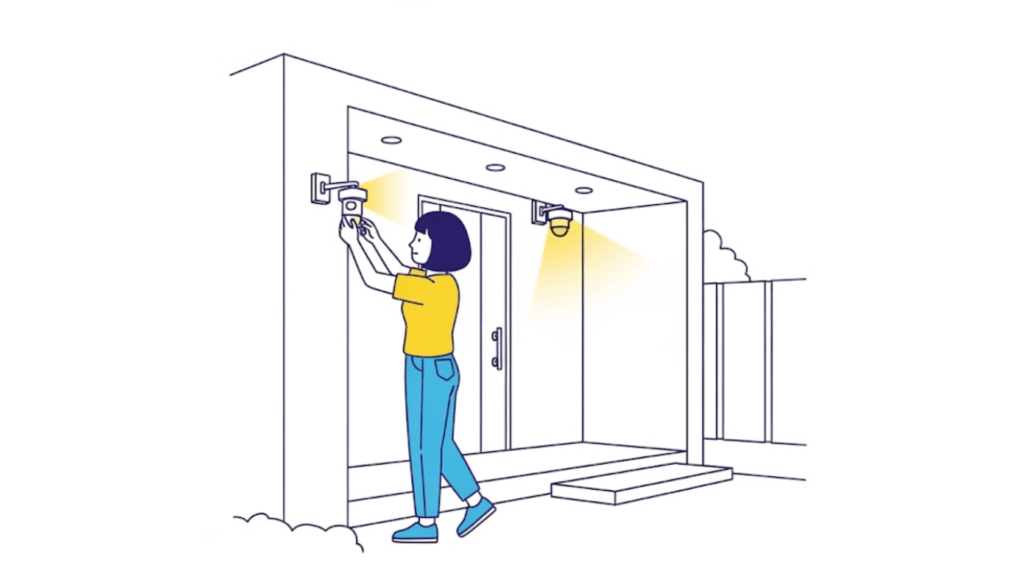

最重要ポイント!玄関への正しい設置法

玄関は「家の顔」であり、侵入者が最初にリスクを判断する場所です。ここでのセンサーライトの設置方法一つで、防犯力が大きく変わります。逆効果を避け、侵入者を効果的に威嚇するための「黄金比」とも言えるポイントを3つご紹介します。

玄関センサーライト設置の黄金比3原則

原則1:高さと角度

最適な高さと角度で設置することで、破壊リスクを減らし、通行人に配慮しつつ侵入者の足元を確実に照らします。

原則2:光量と照射角

十分な光量で顔を認識させつつ、光を敷地の内側に向けることで、誤作動や近隣トラブルを防ぎます。

原則3:感知距離の絞り込み

道路の通行人などに反応しないよう、必要な範囲だけに絞り込むことで、誤作動を劇的に減らせます。

結論

これらのポイントを実践するだけで、あなたの玄関は侵入者にとって「リスクの高い場所」へと変わります。

防犯カメラとセンサーライト併用の注意点

防犯カメラとセンサーライトを組み合わせれば、防犯対策は最強になると思われがちです。しかし、この二つの機器の連携方法を誤ると、せっかくの映像証拠が台無しになったり、機器の故障を招いたりといった逆効果につながるケースが少なくありません。

「最強コンビ」が逆効果になる3つの落とし穴

落とし穴1:映像の「白飛び」

強力なライトの光がカメラのレンズに直接当たると、映像が真っ白に飽和し、侵入者の顔が全く識別できなくなります。

対策:ライトをカメラの真横か真上に20〜30°ずらして設置し、光が直接レンズに入らないようにします。

落とし穴2:録画の「タイムラグ」

ライトのセンサーを起点にすると、カメラの録画開始が遅れ、侵入の肝心な瞬間を撮り逃すことがあります。

対策:カメラの動体検知を主トリガーとし、カメラが検知したらライトが点灯する「カメラ主導」の構成が有効です。

落とし穴3:電源の「共有トラブル」

ライト点灯時の大きな電流が原因で、同じ電源系統のカメラが再起動を繰り返すなど、不安定になることがあります。

対策:カメラ専用の電源回路を分けることが推奨されます。

連携ミスを防ぐ「フラッドライトカメラ」という選択肢

ただ機器を並べて設置するだけでは、互いの性能を相殺してしまう恐れがあります。最近では、カメラとライトが一体化した製品も登場しており、こうした連携ミスが起こりにくい設計になっているため、有効な選択肢の一つです。

逆効果になりにくいおすすめモデルとは

ここでは、光量の調整ミスや設定の不備による「逆効果」を起こしにくい、という観点から注目すべき3つのモデルをカード形式でご紹介します。いずれも光の扱い方やセンサーの仕組みに工夫が凝らされており、従来品よりも安心して導入しやすいのが特徴です。

Arlo Wired Floodlight Camera

主な特徴

2K高画質映像と2000lmの強力な光を一体化。アプリで1%単位の調光が可能。

なぜ逆効果になりにくいか

光量が強すぎて映像が白飛びする、明るすぎて近隣に迷惑をかける、といった失敗を現場で即座に修正できます。カメラ検知でライトが点灯するため、録画の遅延も起きにくいです。

Panasonic FreePa センサ付ポーチライト

主な特徴

点灯後に自動で明るさを落とす「段調光省エネ型」。高性能センサーで検知範囲の微調整が容易。

なぜ逆効果になりにくいか

必要以上に照らし続けないため、光害や近隣からの苦情を抑制します。在宅演出も可能で、生活パターンを読まれにくいのが利点です。

RITEX 無線連動センサーライト

主な特徴

複数台のライトが無線でリンクし、1台の検知で全台が同時点灯する。

なぜ逆効果になりにくいか

ライトが1台しかない場合の死角を突かれる、下見で位置を学習される、といったリスクを大幅に減らします。侵入経路を光で完全に包囲し、逃げ場をなくす効果が期待できます。

結論:ハードウェアの工夫と基本設定の組み合わせが重要

これらのモデルは、「光量を柔軟に調整できる」「センサーと光源の動作が最適化されている」「複数台で連携して面で守る」といった仕組みで失敗要因をカバーしています。どの機種を選ぶにせよ、基本的な設置・調整を行うことで、防犯効果を最大限に高めることが可能です。

DIYと業者のメリット・デメリット

センサーライトを取り付ける際、DIYで費用を抑えるか、専門業者に依頼して確実性をとるか、迷う方も多いでしょう。この選択は、安全と防犯効果に直結するため、それぞれのメリットとデメリットを正しく理解して判断することが大切です。逆効果を避けるための「安全ライン」は、電源の扱いにあります。

DIYで設置する場合

可能な範囲

基本的に「電源工事が不要なタイプ」に限定されます。感電や火災のリスクが低いため、初心者でも比較的安全に対応可能です。

- ソーラー充電式

- 乾電池式

- 屋外コンセントに差し込むタイプ

注意点

設置場所や角度、センサー範囲の設定は自己責任です。調整を誤ると防犯効果が得られない、または逆効果になる可能性があります。

専門業者に依頼する場合

推奨されるケース

「AC100V直結タイプ」の設置は電気工事士の資格が法律で必須です。高所作業や複雑な配線もプロの領域です。

- AC100V直結タイプの設置

- 2.5m以上の高所への設置

- 壁の穴あけなどが必要な配線

- カメラとの確実な連動設定

費用の目安

結論:安全と安心を最優先に

「電源工事が不要」かつ「安全な低所への設置」であればDIYも選択肢に入りますが、それ以外の場合は迷わず専門業者に依頼するのが賢明です。目先の費用よりも、長期的な安全と確実な防犯効果を優先して判断しましょう。

総まとめ:防犯センサーライトの逆効果を避ける鍵

この記事では、防犯センサーライトが逆効果になる原因と、その対策について詳しく解説してきました。

最後に、あなたの家の安全を守るために、絶対に押さえておきたい重要なポイントをまとめます。

- 電気のつけっぱなしは生活パターンを読まれるサイン

- ライトの向きは道路側でなく玄関や窓を照らす

- ライトで自宅の敷地に暗い影を作らない

- 人目に付かない場所のライトは作業灯にされる危険性

- 誤作動が多いと住人も近隣も無関心になる

- ライトの点灯時間や死角は侵入犯に学習される

- 光量は明る過ぎず「5m先で40ルクス」を目安に

- センサーの感知範囲は「敷地境界の少し内側」に絞る

- センサーは侵入経路を「横切る」ように角度を調整

- 玄関の設置高さは2m前後、下向き15°が基本

- カメラと併用する際は光で映像が白飛びしない位置に

- カメラとライトの電源は別系統にするのが安全

- 音付きライトは夜間の騒音トラブルに注意

- 機種選びは光量や感度を細かく調整できるものがおすすめ

- AC電源直結タイプの設置は必ず専門業者に依頼する